我之所以想写这一题目,是因为回想起我在美国读博时的一个小故事。我博士期间的研究重点是家庭储蓄行为,大家都知道,中国的家庭储蓄率非常高,对此一个很流行的解释是一胎政策(One-Child Policy)。这一解释背后的逻辑非常直观,我国素来有“养儿防老”的传统观念,当这一手段被政策力量约束时(不能生足够多的孩子),人们会诉诸其他代替手段(比如增加储蓄)。一个经常被引用的证据是,中国的家庭储蓄率在1978年之前其实长期只有5%的水平,在这之后才快速上升(Modigliani and Cao, 2004),这也与1979年开始执行的一胎政策相吻合。我也曾长期持有一种观点:一孩政策(1979年)是中国人口转型的始点。直到我的导师之一Adriana Lleras-Muney,给我看了下面这张图:

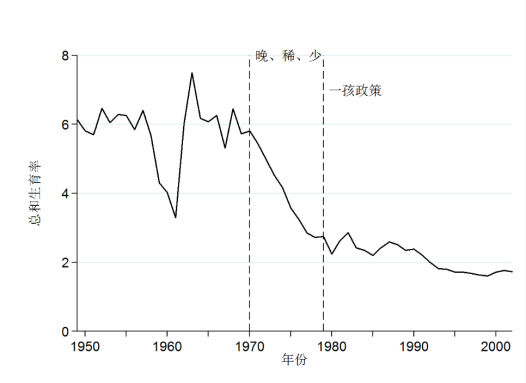

图1中国总和生育率的历史变化(数据来源:路遇,翟振武,2019,《新中国人口六十年》)

问道:“你看!中国生育率的下降原来不是1979年,而是1970年!你知道这是为什么吗?”此时我突然意识到,作为一个土生土长的中国人,我非但不知道这是为什么,甚至我之前都不知道这一经验事实!毕业后,作为一名经济学博士,我开展了一系列和计划生育相关的研究,我逐渐意识到,对于“计划生育”这一耳熟能详的名词,大家对其认知可能并没有自己感觉得那么准确,甚至在经济学研究中都存在颇多误解。因此,想借着这个机会,谈一下一个普通人(尤其是没有经历过七八十年代的年轻人)对计划生育可能存在的几个“误解”。

错误认知一:“计划生育”等同于“一孩政策”

首先我先要明确一点,“一孩政策”是“计划生育”的子集。计划生育的英文是Family Planning,也就是说,凡是对生育行为进行“规划”的政策,都可以纳入计划生育的范畴,包括70年代初的“晚、稀、少”政策(之后会详谈)以及之后陆续放松的双独二胎、单独二胎、全面二胎政策。“计划生育=一孩政策”这一误解或许是因为在很长时间内,一孩政策确实是计划生育的主旋律,严格的政策执行加之大范围的宣传,“一孩政策”这四个字很难不让人铭记于心。不光普通民众,学术界也倾向于将计划生育等同于一孩政策。为了说明这一点,我们选取了相关领域两本权威刊物Demography和Journal of Population Economics,以“中国+计划生育”为关键词,搜索2000年以后发表的论文,我们总共发现了14篇论文,其中12篇将计划生育等同于一孩政策,另外两篇提及了一孩政策之前中国也有其他的政策,但论文研究的重点依然是一孩政策。

“计划生育”等同于“一孩政策”这一误解本身看似只是咬文嚼字,但其可能带出另一个更大的误解:中国生育率在1979年有一个断崖式下降的下降。图1已经说明了这是不对的。经济学的同行们不妨回想一下,自己身边有多少论文用1979年前后的一孩政策变化作为识别手段的?即使识别策略在计量上没有问题,那么1979年前后局部的变化也只是中国生育率转型很小的一部分。

那么1979年之前发生了什么?这就是我们下一点要讨论的。

错误认知二:计划生育始于1979年

“计划生育”等同于“一孩政策”这一误解会很自然地导致另一个误解——中国的计划生育历史始于1979年。事实上,中央在1962年就发布了[62]698号文件《关于认真提倡计划生育的指示》。1964年,国务院成立了国家计划生育委员会。由此可见,早在上世纪六十年代,计划生育的概念已经提出,但是因为之后的一系列政治事件,六十年代的计划生育政策事实上并没有得到有效的落实。

真正有效力的计划生育始于七十年代初(但不是1979年!),1971年国务院发布了另一份在中国计划生育史上有重要意义的文件,《关于做好计划生育工作的报告》([71]51号文件),这标志着计划生育进入实质性发展阶段。事实上,部分省份(广东和山东)早在1969年和1970年就已经开始了试点。期间“晚、稀、少”的政策方针被逐步提出。“晚”指结婚晚(男性25岁,女性23岁);“稀”指生育间隔长,一般两胎之间不短于三年;“少”指数量少,一对夫妻一般最多只能有两个小孩。值得一提的是,“晚、稀、少”在执行上是相对柔性的,并不像之后一胎政策那般严格。[1]

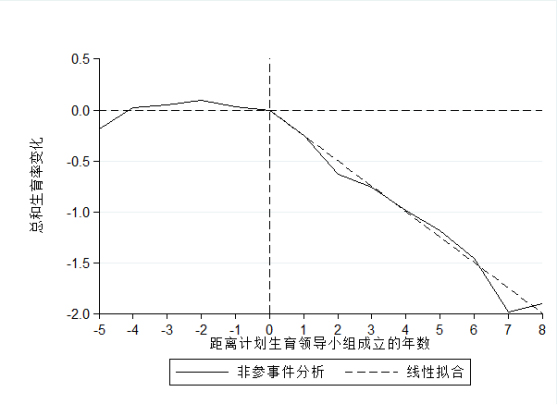

那么有没有证据指出我国实际有效的计划生育政策始于1970年,而不是1979年呢?从图1中我们可以有一个大概的认知:1969年我国的总和生育率为5.7,到了1978年,生育其实已经下降到了2.7。一孩政策执行的1979之后,生育率的下降其实是相对平缓的。我的几篇论文(Chen and Huang, 2018; Chen and Fang, 2018)利用各省市成立“计划生育领导小组”年份上的差异(从1969年到1975年),证明了在七十年代初期,一个省在成立计划生育领导小组之后,该省的生育率会出现一个快速的下降。“领导小组”这个单词在我国有着特殊的含义,其成立一般标志着政府开始重点关注某一个问题。以最近的新冠状病毒疫情为例,“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”的组长是李克强总理。七十年代初陆续成立的省级计划生育领导小组的组长也主要由省级党政领导一二把手担任,可见其重要性。图2对计划生育领导小组的成立进行了事件分析(event study),抛开技术细节,可以将其粗略地解读为在尽可能控制别的因素(经济变量、年份固定效应、省份固定效应及其趋势)之后,各省生育率在领导小组成立前后的变化。从图2可以看出,当且仅当领导小组成立后,生育率开始逐年下降。

图2计划生育领导小组成立的事件分析(来源:Chen and Huang, 2018)

错误认知三:一孩政策是中国生育率下降最重要的原因

之前我提到了,有大量的经济学研究不经意间将1979年作为中国生育率的分水岭,比如某篇最近发表在宏观领域顶级期刊上的论文,假设七十年代的生育率是4,到了1980年生育率突然降到1.6。那么事实确实如此吗?要是我们非得给中国生育率画一条“分水岭”的话,从图1可以看出,1970年才是更适合的年份。

其实在人口学领域,一孩政策对于生育率下降的有效性一直存在很大的争论。尽管大众可能想当然地认为一孩政策是中国生育率持续下降的罪魁祸首,但在人口学研究中,到底是经济社会因素还是政策因素是主因并没有达成一个共识。我举一个例子,说明即使到了2018年,学术界对于一孩政策是否有效的争论依然没有停止。独立学者Daniel Goodkind在2017年的Demography杂志上发表了题为“The Astonishing Population Averted by China’s Birth Restrictions: Estimates, Nightmares, and Reprogrammed Ambitions”(Goodkind, 2017)的论文。简单来说,坊间经常引用的一种说法是认为一孩政策使我国少生了4亿的人口,但这一估计一直没有得到学术界的认可。Goodkind的论文对这一数字进行了估算,认为3.6亿到5.2亿是合理的区间。但Demography在2018年又发表了四篇针对该文的评论与回应(comment & reply),这是在很少见的情况,可见其争议之大,其中一篇评论的题目就针锋相对地取为“Socioeconomic Factors Have Been the Major Driving Force of China’s Fertility Changes Since the Mid-1990s”(Zhao and Zhang, 2018),认为经济社会发展才是中国生育率长期下降的主要因素。

另外有一点值得一提,1979年之后的一孩政策并非一成不变的,比如八十年代中期的“开小口堵大口”,允许部分满足条件的农村家庭生养第二胎(如:头胎是女孩)。此外,在九十年代初期一孩政策在执行层面上有一次收紧(回到图1,可以看到1990年前后我国生育率也有一段明显的下降),地方官员个人需要对政策执行负责,对于计划生育政策执行不到位的官员实行一票否决制,期间社会抚养费(也叫超生罚款)也有大幅度的增加(Ebstein 2010;Huang et al., 2014)。

总而言之,我个人并不认可简单粗暴地将1979年作为分水岭,将生育行为进行简单的前后比较。不管在政策上还是数据上,这种做法都与事实有很大的出入。

错误认知四:计划生育(及其带来的生育率快速下降)是中国特色

不少人在潜意识里会认为计划生育是我国特有的政策,其实计划生育在世界范围的普及可能出乎大家的意料。1974年在罗马尼亚首都布加勒斯特举办了世界人口会议,当时就有包括美英在内的诸多西方国家认为,人口的快速增长是制约发展的重要因素[2]。早在1976年,就有40个国家(占当时世界人口的58%)提出了明确的旨在降低生育率的国家。到了2013年,有政府直接支持的计划生育政策的国家更是增长到了160个(de Silva and Tenreyro 2017)。但在政策执行力度上我国确实一直保持在世界第一(Ross and Stover, 2001)。

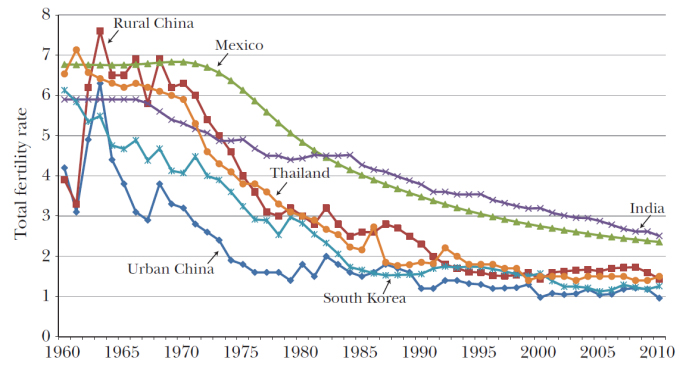

此外,自上世纪七十年代起的生育率快速下降也是世界范围的普遍现象,包括那么没有严格计划生育的国家。张俊森老师在2017年发表在Journal of Economic Perspectives的一篇文章里提供了下图:

图3其他国家的生育率变化(来源:Zhang, 2017)

如果我们只看上图的七八十年代,可以发现中国期间生育率的下降并不显得那么“另类”,也就是说,社会经济的变化对于生育率的下降有不可忽视的作用。

错误认知五:放宽计划生育限制后,我国的生育率理应上升

2015年全国百分之一人口普查结果估算,我国的总和生育率已经低至惊人的1.05,即使考虑到可能的测量误差和低报漏报,我国的超低生育率已是不争的事实。2016年开放全面二孩后,累积效应经过2017年和2018年的集中释放后,2019年出生人口进一步下降。根据国家统计局的报道[3],2019年全年出生人口1465万,相比2018年下降58万,相较2017年更是减少了142万。因此,开放三胎甚至全面解禁计划生育的呼声越来越高,那么即使真的完全取消计划生育,我国的生育率就会随之上升么?我的判断是不会。

这里我想简单地谈一下如何正确理解计划生育的效果。我认为计划生育的效果主要取决于生育意愿(主要由社会经济条件决定)和政策约束(主要由政策法规决定)的比较。在七八十年代,人们的生育意愿普遍还是比较高的(假设每家有意愿生3-4个小孩),但由于存在政策约束,每家最后只能生1-2个小孩,此时计划生育的政策效果是比较强的,并且实际约束真实生育率的是政策约束。随着我国经济的快速发展,育儿成本的不断上升,人们的生育意愿一定会持续下降,但只要生育意愿依然高于政策约束,这种意愿的下降就无法立刻体现在生育率的下降上。但如果生育意愿降到政策约束以下,假设每家只想生1个小孩(甚至不生),那么此时政策其实是没有作用的!因为限制生育率的因素已经变成了生育意愿!我国在2013年底实行单独二胎和2016年初实行全面二胎后,生育率并没有出现明显的反弹,也从侧面印证了当前计划生育政策已不太具有实际的约束力。只有当有一定比例的夫妻愿意生养三个或以上的孩子,当前的二胎政策才有实际约束力,大家结合自己的生活,不难想象这一比例的人群有多少。

综上所述,如果想要提高生育率,光进一步放松政策约束是不够的,一定要想办法提高生育意愿。当然,这是一个世界性的难题,据我所知目前还没有国家能提出切实有效的手段。但我认为有三个问题亟待弄清楚:

1. 不同人群的生育行为面临的“真实约束”是什么?不同人面对的约束是不同的,城镇青年可能是高昂的房价和孩子教育成本;农村进城务工青年可能是因为户籍问题,即使有了孩子也被迫需要和孩子长期分离。低收入人群面临的可能是金钱约束;高收入人群面临可能是时间和精力的约束。要是我们把低生育率比喻成一种病,那么首先要做的就是弄清楚疾病的症状和诱因,之后才可以对症下药。

2. 在了解生育的真实约束之后,就可以思考什么样的政策可以缓解这些约束?其实过去几年我国已经进行了一些有意义的尝试。比如个税专项附加扣除中包括了子女教育、房贷利息、租金等和年轻夫妻息息相关的项目(缓解金钱约束);2019年5月国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,旨在填补我国幼儿3岁上幼儿园以前的看护空白(缓解时间和精力约束)。当然,目前这些政策或者力度尚小,或还处于建设过程中,其政策效果还有待未来的系统性研究。

3. 假设生育率确实难以提升,那么我们可以做什么?还是以疾病为喻,对策其实分两种,一是治愈,二是在难以根治的前提下,让病人生活得更好。鉴于目前的国际经验,我认为我国需要做好生育率长期保持在低水平的准备。要是数量手段行不通(多生),就可以思考质量手段(优育),即提高已经出生的孩子的“质量”。我国有一个现象我一直感到非常遗憾,一方面人们在担忧新生人口锐减,但另一方面对于一些已经来到这个世界的儿童缺乏足够的关注,尤其是农村留守儿童和随父母进城的流动儿童,他们的教育和社会保障应该同低生育率一样引起政府的关注。

参考文献

Chen, Yi and Hanming Fang. 2018. “The Long-Term Consequences of Family Planning in Old Age: Evidence from China's“Later, Longer, Fewer” Campaign.” NBER Working Paper.

Chen, Yi, and Yingfei Huang. 2018. “The Power of the Government: China's Family Planning Leading. Group and the Fertility Decline since 1970.” GLO Discussion Paper.

de Silva, Tiloka, and Silvana Tenreyro.2017. “Population Control Policies and Fertility Convergence.”Journal of Economic Perspectives 31 (4): 205-228.

Ebenstein, A. 2010. “The “Missing Girls” of China and the Unintended Consequences of the One Child Policy.” Journal of Human Resources 45 (1), 87-115.

Goodkind, Daniel. 2017. “The Astonishing Population Averted by China’s Birth Restrictions: Estimates, Nightmares, and Reprogrammed Ambitions. Demography 54 (4), 1375-1400.

Huang, Wei, Xiaoyan Lei, and Yaohui Zhao.2016. “One-child Policy and the Rise of Man-made Twins. Review of Economics and Statistics 98 (3), 467-476.

Modigliani, Franco, and Shi Larry Cao.2004. “The Chinese Saving Puzzle and the Life-Cycle Hypothesis.” Journal of Economic Literature 42 (1), 145-170.

Ross, John and John Stover (2001). The Family Planning Program Effort Index: 1999 Cycle. International Family Planning Perspectives 27 (3), 119-129.

Whyte, Martin K., Feng Wang, and Yong Cai.2015. “Challenging Myths about China's One-Child Policy.” The China Journal 74,144-159.

Zhang, Junsen. 2017. “The Evolution of China's One-Child Policy and Its Effects on Family Outcomes.” Journal ofEconomic Perspectives 31 (1), 141-160.

Zhao, Zhongwei, and Guangyu Zhang. 2018.“Socioeconomic Factors Have Been the Major Driving Force of China’s Fertility Changes since the Mid-1990s. Demography 55 (2), 733-742.

本文首发于澎湃新闻,原文链接:

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6068022

[1]尽管文献上也记录了“晚、稀、少”期间也有采取强制措施的案例(Whyte et al., 2015),但一般学者还是认同其政策执行的严格程度还达不到一孩政策时期的水平(Zhang, 2017)。

[2] http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202001/t20200119_1723861.html

EDP论坛

EDP论坛

资料下载

资料下载 招生简章

招生简章 校友组织

校友组织 联系我们

联系我们 地址:广东省广州市天河区黄埔大道西601号

地址:广东省广州市天河区黄埔大道西601号 IESR邮箱:iesr@jnu.edu.cn

IESR邮箱:iesr@jnu.edu.cn 邮政编号: 510632

邮政编号: 510632